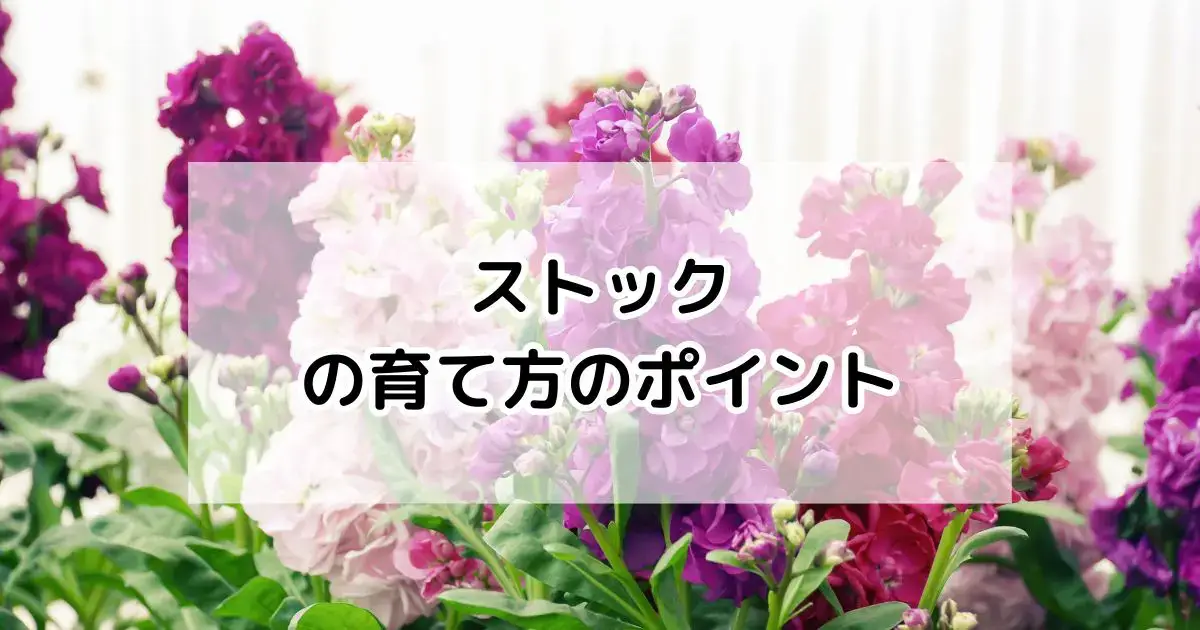

ストックは、ふんわりとした花姿と甘い香りが楽しめる冬から春の定番草花です。花壇や鉢植え、切り花としても楽しめ、寒い季節の庭や玄関先を明るく彩ってくれます。寒さに強く育て方も比較的シンプルなので、ガーデニング初心者の方や、季節の花を気軽に楽しみたい方にもおすすめです。

春:花が終わりに近づいたら、無理に引き延ばさず、株の役目を終える準備をします

夏:暑さが苦手なため、この時期は育てず、涼しい環境で次の季節を待ちます

秋:苗の植え付け適期。日当たりと風通しのよい場所で、ゆったり育てましょう

冬:寒さに強いですが、霜が当たらないようにし、日当たりで管理すると安心です

\LINE公式で植物のお悩み相談できます/

ブログを読んでも迷ったら、写真を送ってLINEでご相談ください。

The Garden Partyが、植物の状態や育てる環境に合わせてアドバイスします。

最新の入荷情報やLINE限定クーポンも配信中です!ぜひご登録ください。

ストックとは

ストックはアブラナ科アラセイトウ(Matthiola)属に分類される南ヨーロッパ原産の植物で、和名では「アラセイトウ(紫羅欄花)」と呼ばれています。本来は多年草ですが、日本では夏の暑さに弱いため1年草として扱われています。また、ストックは本来一重咲きでしたが、品種改良により八重咲き品種が作られ、現在では華やかな印象の八重咲き品種が主流となっています。品種により草丈は20~80cmぐらいまでと幅があります。

秋以降からたくさんの花が下から上へ縦に連なって咲き、ボリュームたっぷりの見た目が楽しめます。冬に映えるパステルカラーのピンク、赤、紫、黄色など花色も多く、先進むにつれて色が変化していくものもあります。花の少ない冬から春にかけて花が咲くので、冬の寄せ植えなどにも重宝されます。春になると、甘い香りが漂ってきて、香りも楽しむことができます。

ストックは分枝性がよくコンパクトにおさまる園芸品種もありますが、切り花用として多くの品種が流通しており、よく枝分かれするスプレータイプ、スタンダードとも呼ばれる1本立ちタイプ、草丈が低めの矮性タイプに大きく分けられます。一般に入手できるストックの苗は、ガーデニング用の矮性タイプの品種となり、草丈が30cm程度のものが多く、秋に苗を購入して楽しむ1年草としても親しまれています。ストックの花は花もちがよく、咲いた花を切り花やフラワーアレンジメントとして楽しむこともできます。

鉢植えや寄せ植えの他、高性種のように草丈が高くなるものは花壇の後方に配置することで、立体感のある庭を演出してくれます。

店頭で苗を購入する際は、葉の色が濃く茎が太いものを選ぶのがおすすめです。茎が徒長したものは避けるようにしましょう。

ストックの基本情報

| 名前 | ストック |

| 学名 | Matthiola incana |

| 科・属名 | アブラナ科 / アラセイトウ属 |

| 英名 | Stock |

| 和名 | アラセイトウ(紫羅欄花) |

| 分類 | 一年草 |

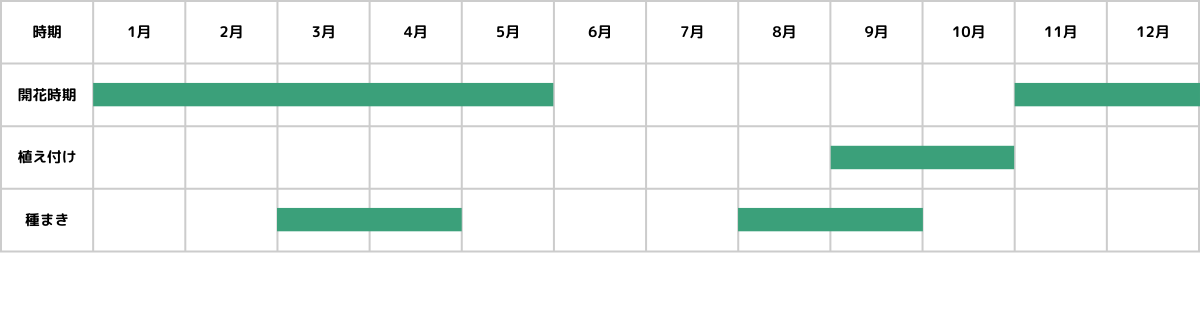

| 開花時期 | 11月~5月 |

| お勧め植え付け時期 | 9月~10月 |

| 原産地 | 南ヨーロッパ |

| 耐暑性 | 弱い |

| 耐寒性 | 強い |

ストックの栽培カレンダー

ストックの基本的な育て方

植え付け

9~10月頃が植え付け時期として適しています。園芸店などで苗を購入する場合、春先まで苗が出回っていることがありますので、購入したら早めに植え付けましょう。ストックは根が真っ直ぐに伸びていく性質で、根に触れられるのを嫌いますので、根鉢を崩さずに植え付けるようにしましょう。

庭植えで育てる場合、植え付ける1〜2週間前に腐葉土や堆肥などを土に混ぜ込んで水はけをよくしておきましょう。ストックはアブラナ科の植物で連作障害が起こるため、過去1年間にアブラナ科の植物を育てた場所へ植え付けないようにしましょう。ストックの他に、菜の花や、大根、ブロッコリーなどもアブラナ科の植物です。

複数の苗を植え付ける場合は、20〜30cm程度、間隔をあけましょう。植え付け後は、たっぷり水やりします。草丈が高くなる品種は、周囲の草花との間隔を広めに取ります。

鉢植えで育てる場合は、市販の草花用の培養土を使うとよいでしょう。自分で土を配合する場合は、赤玉土6、腐葉土4、の割合で混ぜた土を使いましょう。

日当たり・置き場所

ストックは日当たりと水はけの良い場所を好みます。日当たりが足りないと徒長するので、よく日に当てるようにしましょう。日当たりの悪い場所で育てると徒長したり、花数が少なくなったりします。室内で楽しむ場合は、日中よく日が差す窓辺などに置いてください。

水やり

庭植えの場合、根付いてからの水やりはほとんど不要です。雨が降らず乾燥が続く時に、水やりを行ってください。

鉢植えで育てる場合は、土の表面が乾いたら、たっぷりと水を与えましょう。過湿気味になると下葉が黄色く枯れてきたり、根腐れを起こしたりすることがあります。少し乾燥気味に管理するのがよいでしょう。

肥料

肥料は植え付け時に緩効性肥料を混ぜ込んでおけば追肥は特に与えなくても育ちます。

庭植えで、秋に植え付けた場合は3月上旬頃に緩効性化成肥料を施すとよいでしょう。春に植え付けた場合は、元肥だけで十分です。与えすぎると茎葉ばかりが旺盛に茂り、かえって花つきが悪くなることもあるので注意します。生育が悪いようなら液肥を与えて様子を見ましょう。

鉢植えの場合は、追肥をして株の勢いを保つようにします。春から生育が盛んになるので、月に1度を目安に緩効性化成肥料を表土にまき、軽くなじませるか、10日に1度程度、液肥を与えてもよいでしょう。

病害虫

ヨトウムシ、コナガ、アブラムシなどが育苗中につくことがありますので、早めに防除しましょう。コナガの幼虫は、ほおっておくと葉を全部食べてしまうので見つけ次第駆除しましょう。

気温の高い夏の間は、立枯病が出やすいので、種まきや育苗の土は清潔で新しいものを使うようにしましょう。

気温が低い時期に、多湿の状態になると菌核病が発症しやすくなります。地際の部分に発生しやすいので、株に元気がない場合はよく観察しましょう。小さな斑点が現れ始め、次第に大きくなって灰色の病斑になり、ひどくなると枯死します。周りの株にも病気を広めてしまうので注意が必要です。発症した株は抜き取って処分し、周囲の草花に広がらないようにしましょう。

支柱立て

草丈が高くなる品種は花の重さで茎が倒れてくることがあります。草丈が伸びてきたら支柱を立てておくことで倒れないように支えましょう。

花がら摘み

花が終わったら、早めに摘み取りましょう。花が咲き終わったら夏前には枯れます。ストックは夏越しすることはできないので、枯れたら抜き取って処分します。

切り戻し

切り戻しを行うと花を長く楽しめることがあります。株全体の花が一度咲き終わったら、根本から切り戻しをしてみましょう。

冬越し

耐寒性のある一年草ですが、根が凍ると傷んで枯れてしまうので霜が当たらないように管理します。暖地では防寒せずに屋外で越冬できますが、暖地以外の地域では鉢植えを軒下や室内の日のよく当たる窓際に移動させ、庭植えの場合は霜が当たらないようにマルチングなどをして防寒対策をするとよいでしょう。

増やし方

種まきで増やすことができます。ただし、八重咲きの花からは種が採れませんので、八重咲きの花を種から育てたい場合は、種を購入する必要があります。また、ストックの八重咲き品種を種まきしても、何割かは一重咲きになってしまうことがあります。

種まき

発芽適温は15~20℃ですので、種まきの適期は8月下旬~9月上旬ごろとなります。風通しのよい日陰でできるだけ涼しい環境で清潔な土に種をまきます。市販の種まき用の土を使うのがおすすめです。寒冷地では冬越しが難しいため、3月~4月に播くことも可能です。 種は大変小さく移植を嫌うため、一つの育苗ポットに3粒~4粒ずつまきましょう。土を薄くかぶせたら、水をたくさん与えます。発芽するまでは日除けをし、水を切らさないよう注意します。種が流れないよう、霧吹きを行うか、ポットの底から吸水させるのがおすすめです。

発芽したらよく日光に当てましょう。風通しが悪いと立枯病が発生して苗が全部枯れてしまうことがあります。発芽して10日ぐらい経ったら小さい苗を間引いて、大き目のものだけ残すようにします。苗が大きくなったら定植します。

育て方のポイントまとめ

- 日当たりと水はけがよい場所で育てるようにし、草丈が高くなる品種は支柱を立てて倒れないように支えましょう。

- 連作障害で生育不良にならないよう過去1年間にアブラナ科の植物を植え付けしていない場所へ植え付けしましょう。

- 冬は霜に当たらないように防寒対策をして春にも開花が楽しめるよう管理しましょう。

\LINE公式で植物のお悩み相談できます/

ブログを読んでも迷ったら、写真を送ってLINEでご相談ください。

The Garden Partyが、植物の状態や育てる環境に合わせてアドバイスします。

最新の入荷情報やLINE限定クーポンも配信中です!ぜひご登録ください。